ミラトレノート

就労移行支援の

基礎

基礎 知識

知識

障害者グループホームは、障害がある人のための共同生活住宅です。障害者自立支援法にもとづく福祉サービスのひとつで、障害や難病のある人が利用できます。世話人がサポートしてくれるので、「障害と折り合いながら自立した生活を送りたいけれど、一人暮らしは不安」という人に適しています。しかし、「どのような施設で、どのような生活を送るのかイメージできない」という不安から利用をためらっている人もいるでしょう。そこで今回は、障害者グループホームの基礎知識や、利用のメリット・デメリットなどを解説します。

目次

-

1.障害者グループホームとは

-

2.障害者グループホームの種類とメリット・デメリット

-

2-1.障害者グループホームの種類

-

2-2.障害者グループホームで生活するメリット

-

2-3.障害者グループホームで生活するデメリット

-

3.障害者グループホームの利用条件と利用料

-

3-1.利用条件

-

3-2.利用料

-

3-3.家賃補助制度

-

4.障害者グループホーム利用の流れ

-

5.障害者グループホームに関するよくある質問

-

5-1.入居する施設をどうやって探せば良い?

-

5-2.見学はできる?

-

5-3.どのようなスタッフがいる?

-

5-4.どのような安全対策が実施されている?

-

5-5.どのようなルールがある?

-

5-6.入居期限はある?

-

6.就労移行支援事業所「ミラトレ」は自立に向けてがんばる人をサポート

障害者グループホームとは

障害者グループホームとは、障害や難病のある人が一定のサポートを受けながら、少人数で共同生活を送る住居のことです。障害者自立支援法にもとづくサービスで、2021年には全国で約14万人が利用しています。

住居の形態は一戸建てやマンション、アパート、公営住宅など施設ごとに異なり、入居定員は原則10名以下と少人数です(ただし、既存の建物を利用する場合は20名以下、都道府県知事が必要と認める場合は30名以下)。一人で過ごせる個室のほかに、リビングや食堂のような交流室があり、入居者同士がコミュニケーションを図れます。時代とともに精神障害や知的障害などそれぞれの障害に合わせたグループホームが設けられ、多様化が進んでいます。

住居の形態は一戸建てやマンション、アパート、公営住宅など施設ごとに異なり、入居定員は原則10名以下と少人数です(ただし、既存の建物を利用する場合は20名以下、都道府県知事が必要と認める場合は30名以下)。一人で過ごせる個室のほかに、リビングや食堂のような交流室があり、入居者同士がコミュニケーションを図れます。時代とともに精神障害や知的障害などそれぞれの障害に合わせたグループホームが設けられ、多様化が進んでいます。

障害者グループホームの種類とメリット・デメリット

ひと口に障害者グループホームといっても複数の種類があり、それぞれ特徴が異なります。利用を検討している人にとって、入居するメリットとデメリットも気になるでしょう。以下で紹介します。

障害者グループホームの種類

障害者グループホームは大きく分けて4つの種類があります。以下の表を参照してください。

| 種類 | 概要 |

|---|---|

| 介護サービス包括型 | 主に夜間や休日における食事・入浴などのサポートと、相談などの援助を実施。介助サービスを提供するのは、事業所の生活支援員 |

| 外部サービス利用型 | 主に夜間や休日における食事・入浴などのサポートと、相談などの援助を実施。介助サービスを提供するのは、委託を受けた外部スタッフ |

| 日中サービス支援型 | 夜間や休日だけでなく、日中も食事・入浴などのサポートを実施 |

| サテライト型 | 一人暮らしに近い形で生活するが、本体住居であるグループホームに通って余暇活動や食事、世話人への相談などをおこなえる |

「介護サービス包括型」は主に夜間の介助サービスを提供しており、昼間、入居者の多くは、はたらいたり就労移行支援事業所に通ったり、それぞれの活動をおこなっています。入居者が公私ともに充実した生活を送れるよう、グループホームの世話人が就労先との連絡や余暇活動などもサポート。2020年時点で、知的障害がある人の利用が約7割を占めています。

「外部サービス利用型」も、主に夜間の介助サービスを提供しています。介護サービス包括型と同じように、世話人が掃除・洗濯・炊事などの家事や相談支援をおこないます。介護サービス包括型との違いは、食事や入浴などの介助を、グループホーム直属の生活支援員ではなく、委託を受けた外部業者のホームヘルパーがおこなう点です。2020年時点で、精神障害がある人の利用が約6割を占めています。

「日中サービス支援型」には夜間支援員の配置が義務付けられており、曜日や時間帯を問わず支援体制を整えています。施設によっては、短期入所(ショートステイ)や一時的な宿泊を受け入れている点も特徴です。2020年時点で、障害支援区分4以上の人が利用者の約8割を占めており、比較的、重度の障害をもつ人が多く利用しています。

「サテライト型」は、グループホームから移動時間20分圏内にある住居で、一人暮らしに近い生活を送る形態です。本体住居でほかの入居者と食事や余暇活動を楽しんだり、世話人のサポートを受けたり、グループホームならではの家庭的な雰囲気も味わえます。原則3年という利用期間の中で、入居者は段階的に自立を目指せるでしょう。

「外部サービス利用型」も、主に夜間の介助サービスを提供しています。介護サービス包括型と同じように、世話人が掃除・洗濯・炊事などの家事や相談支援をおこないます。介護サービス包括型との違いは、食事や入浴などの介助を、グループホーム直属の生活支援員ではなく、委託を受けた外部業者のホームヘルパーがおこなう点です。2020年時点で、精神障害がある人の利用が約6割を占めています。

「日中サービス支援型」には夜間支援員の配置が義務付けられており、曜日や時間帯を問わず支援体制を整えています。施設によっては、短期入所(ショートステイ)や一時的な宿泊を受け入れている点も特徴です。2020年時点で、障害支援区分4以上の人が利用者の約8割を占めており、比較的、重度の障害をもつ人が多く利用しています。

「サテライト型」は、グループホームから移動時間20分圏内にある住居で、一人暮らしに近い生活を送る形態です。本体住居でほかの入居者と食事や余暇活動を楽しんだり、世話人のサポートを受けたり、グループホームならではの家庭的な雰囲気も味わえます。原則3年という利用期間の中で、入居者は段階的に自立を目指せるでしょう。

障害者グループホームで生活するメリット

グループホーム利用者を対象に実施された2021年の調査によると、生活に満足している人は39.2%、まあまあ満足している人は33.5%に上り、7割以上の利用者が生活に満足と回答しています。障害者グループホームでの生活には、主に次のようなメリットがあります。

- 障害者グループホームで生活するメリット

●人と交流を深め合える

●家事を学べる

●生活の支援を受けられる

●自立へのステップになる

●心と体の健康を保てる

●仲間や世話人がいることで、安心して生活できる

●生活コストを削減できる

●家族を安心させられる

障害をもつ人が日常的に孤独を感じたり、社会から孤立したりするケースもありますが、障害者グループホームに入居すると、ほかの入居者や地域住民など、人と交流する機会が比較的多くなります。そのため、コミュニケーション能力の向上も期待できるでしょう。

また、世話人が掃除・洗濯・炊事をおこなう姿を間近に見ることで、自然と家事のやり方を覚えられる可能性があります。仕事や生活に関する困りごとを世話人に相談しながら、自立に向けた生活力を養えるでしょう。

世話人によって清潔な生活環境や栄養バランスのとれた食事が提供されるため、入居者は心身ともに健康的な生活を送れます。病気や体調不良のときも、世話人やほかの入居者の存在は心強いことでしょう。また、国や自治体からの補助によって生活費を抑えられる点も魅力です。これらのメリットは、入居者本人はもちろん家族の安心感にもつながるでしょう。

※出典:厚生労働省『障害者の居住支援について(共同生活援助について)』

また、世話人が掃除・洗濯・炊事をおこなう姿を間近に見ることで、自然と家事のやり方を覚えられる可能性があります。仕事や生活に関する困りごとを世話人に相談しながら、自立に向けた生活力を養えるでしょう。

世話人によって清潔な生活環境や栄養バランスのとれた食事が提供されるため、入居者は心身ともに健康的な生活を送れます。病気や体調不良のときも、世話人やほかの入居者の存在は心強いことでしょう。また、国や自治体からの補助によって生活費を抑えられる点も魅力です。これらのメリットは、入居者本人はもちろん家族の安心感にもつながるでしょう。

※出典:厚生労働省『障害者の居住支援について(共同生活援助について)』

障害者グループホームで生活するデメリット

障害者グループホームの生活にはメリットが多い反面、次のようなデメリットもあります。

- 障害者グループホームで生活するデメリット

●自分のペースで生活しづらい

●プライバシーを守りづらい

●家族との時間が少なくなる

●ルールを守らなくてはならない

●職場から遠い場合がある

家族と離れて障害者グループホームに入居すると、ホームシックになるケースがあります。また、障害者グループホームには一人の時間を過ごせる個室がありますが、食堂や風呂場は共用なので、ほかの入居者への配慮が必要です。

話し声やマナー違反がもとで、ほかの入居者との間にトラブルが起こる可能性もあります。グループホームごとに定められたルールによって、行動が制限されることもあるでしょう。しかし、これらのデメリットは、協調性や社会性を養う糧となります。

また、入居後に就労や就労移行支援の利用が決まった場合、グループホームから日中活動場所までの距離が遠く、通いづらいケースがあります。グループホームを決めるタイミングは周囲と相談しながら、慎重に選ぶと良いでしょう。

※出典:厚生労働省『共同生活援助(介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型)に係る報酬・基準について』

話し声やマナー違反がもとで、ほかの入居者との間にトラブルが起こる可能性もあります。グループホームごとに定められたルールによって、行動が制限されることもあるでしょう。しかし、これらのデメリットは、協調性や社会性を養う糧となります。

また、入居後に就労や就労移行支援の利用が決まった場合、グループホームから日中活動場所までの距離が遠く、通いづらいケースがあります。グループホームを決めるタイミングは周囲と相談しながら、慎重に選ぶと良いでしょう。

※出典:厚生労働省『共同生活援助(介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型)に係る報酬・基準について』

障害者グループホームの利用条件と利用料

障害者グループホームを利用するために必要な条件や料金について解説します。

利用条件

障害者グループホームを利用するには、以下の条件を満たす必要があります。

- 障害者グループホームの利用条件

●障害がある(精神障害・発達障害・身体障害・知的障害・難病のいずれか)

●18歳以上である(児童相談所長が必要と認める場合は15歳以上も利用可能)

※身体障害のある人は、次の条件を満たす場合、対象に含まれる

●65歳未満である

●65歳の誕生日の前日までに障害福祉サービスやこれに準ずるものを利用したことがある

また、障害者グループホームを利用するには、原則として障害支援区分の認定を受けている必要があります。障害支援区分は障害の程度に応じて6段階に分けられますが、認定を受けていれば区分に関係なく入居が可能です。ただ、施設によっては対象となる障害や障害支援区分が定められている場合があるため、事前に確認しましょう。また、定員に達している場合は、利用条件を満たしていても入居できません。

利用料

障害者グループホームの利用には以下のような費用が発生します。

- 障害者グループホームの費用

●住居費

●食費

●水道光熱費

●通信費

●雑費(新聞代など)

施設には電化製品や家具が備え付けられており、敷金・礼金などの初期費用がかからないため、比較的低コストで引っ越しできます。また、障害者グループホームは障害福祉サービスという位置づけなので、入居者の自己負担は原則1割です。自己負担額の上限金額は、前年度の世帯収入に応じて定められているので、以下の表を参考にしてください。

| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |

|---|---|---|

| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |

| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |

| 一般2 | 上記以外 | 3万7,200円 |

家賃補助制度

区分が「生活保護」「低所得」にあたる人は、家賃の一部を補助する「特定障害者特別給付」の対象となりえます。申請が認められると、月額上限1万円が給付されます。これに加えて、自治体独自の家賃補助制度を活用できる場合があるので、確認しておきましょう。

障害者グループホーム利用の流れ

障害者グループホームを利用するには、原則として障害者手帳と障害福祉サービス受給者証(受給者証)が必要です。次のような流れで申請の手続きをおこないます。

- グループホーム利用の流れ

(1)障害者手帳を申請する

(2)障害支援区分認定を受ける(認定調査を受ける)

(3)障害福祉サービス受給者証(受給者証)を申請する

(4)入居するグループホームを決める

(5)グループホームと契約する

(6)入居する

(1)障害者手帳を申請する

障害者手帳を申請するには、お住まいの市区町村役所の担当窓口で相談の上、申請書や診断書などの必要書類を提出します。交付までの期間は通常1~3カ月程度です。

(2)障害支援区分認定を受ける(認定調査を受ける)

障害支援区分とは、障害の程度を1~6段階で判定する制度です。障害支援区分の認定を受けるには、お住まいの市区町村役所の担当窓口へ申請し、認定調査を受けます。

(3)障害福祉サービス受給者証(受給者証)を申請する

お住まいの市区町村役所の担当窓口で、障害福祉サービスの利用に必要な証明書「障害福祉サービス受給者証」を申請します。その際、利用者のニーズや目標などをまとめた「サービス等利用計画書」の作成・提出が必要ですが、担当の相談支援事業者に作成してもらうこともできます。

(4)入居するグループホームを決める

グループホームを選ぶ際は、実際に見学して住環境や世話人の人柄を確認しましょう。入居審査は自治体ではなく各施設がおこないます。

(5)グループホームと契約する

グループホームと直接契約書を取り交わします。

(6)入居する

住民票の異動をおこない、グループホームに転居します。

障害者手帳を申請するには、お住まいの市区町村役所の担当窓口で相談の上、申請書や診断書などの必要書類を提出します。交付までの期間は通常1~3カ月程度です。

(2)障害支援区分認定を受ける(認定調査を受ける)

障害支援区分とは、障害の程度を1~6段階で判定する制度です。障害支援区分の認定を受けるには、お住まいの市区町村役所の担当窓口へ申請し、認定調査を受けます。

(3)障害福祉サービス受給者証(受給者証)を申請する

お住まいの市区町村役所の担当窓口で、障害福祉サービスの利用に必要な証明書「障害福祉サービス受給者証」を申請します。その際、利用者のニーズや目標などをまとめた「サービス等利用計画書」の作成・提出が必要ですが、担当の相談支援事業者に作成してもらうこともできます。

(4)入居するグループホームを決める

グループホームを選ぶ際は、実際に見学して住環境や世話人の人柄を確認しましょう。入居審査は自治体ではなく各施設がおこないます。

(5)グループホームと契約する

グループホームと直接契約書を取り交わします。

(6)入居する

住民票の異動をおこない、グループホームに転居します。

障害者グループホームに関するよくある質問

障害者グループホームの利用を検討している人は、さまざまな疑問や不安を感じるでしょう。よくある質問にお答えします。

入居する施設をどうやって探せば良い?

インターネットで検索したり、各施設の資料を取り寄せたりして情報を収集しましょう。また、お住まいの市区町村役所の福祉窓口や障害者相談支援センターなどの専門機関で相談すると、施設探しや手続きのサポートを受けられます。

見学はできる?

見学を受け付けている場合が多く、施設によっては夕食会に参加できるところもあります。実際に足を運んで、設備や支援体制、安全性、余暇活動、ルール、日中活動先への通いやすさなどをチェックしましょう。

どのようなスタッフがいる?

炊事や金銭管理、相談などをおこなう世話人や管理者が主なスタッフです。介護サービス包括型や日中サービス支援型の施設には、食事や入浴の介助をおこなう生活支援員が入居者数に応じて配置されています。

どのような安全対策が実施されている?

安全を確保するために、消火設備や火災報知設備などの設置基準は厳格です。また、金銭管理でトラブルが発生しないよう、出納記録の管理やダブルチェックが徹底されています。施設によっては、騒音トラブルを避けるために防音対策がとられている場合もあるでしょう。多くの施設では、入居者間のトラブル防止に向けて、マニュアル作成や職員研修、メンタルケアなどがおこなわれています。

どのようなルールがある?

施設によってルールは異なります。以下はルールの一例です。

- 障害者グループホームのルール一例

●ほかの入居者の個室に無断で入らない

●ほかの入居者の持ち物を無断で使用しない

●共用スペースを利用する際の順番や時間の取り決め

●部外者を無断で招き入れない

●外出の際は事前に世話人に伝える

●騒音などで近隣に迷惑をかけない

●室内禁煙

など

共同生活を快適に送るためのルールや、社会性を身につけるためのルールが定められています。具体的なルール内容は、入居前に確認しましょう。

入居期限はある?

障害者グループホームの利用期間は基本的に無期限です。ただし、サテライト型は一人暮らしの準備という位置づけなので、原則3年という期間制限があります。また、施設によっては更新料の支払いが必要な場合があるでしょう。

就労移行支援事業所「ミラトレ」は自立に向けてがんばる人をサポート

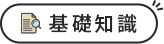

障害者グループホームで生活しながら就職を目指したい、という人には就労移行支援の利用をおすすめします。就労移行支援とは、障害や病気がある人の一般就労(一般企業などへの就職)をサポートする障害福祉サービスのひとつです。

「ミラトレ」は、就職率95%という高い実績をもつ就労移行支援事業所です。専門家のアドバイスを受けながら障害への理解を深め、ビジネススキルやコミュニケーションスキルを高められます。仕事探しや就職活動のサポート、就職後の定着支援までトータルな就労支援を実施。一人ひとりが自分らしくはたらき、自立した生活を送れるようバックアップしています。ミラトレのプログラムや支援内容について気になる方は、気軽にお問い合わせください。

「ミラトレ」は、就職率95%という高い実績をもつ就労移行支援事業所です。専門家のアドバイスを受けながら障害への理解を深め、ビジネススキルやコミュニケーションスキルを高められます。仕事探しや就職活動のサポート、就職後の定着支援までトータルな就労支援を実施。一人ひとりが自分らしくはたらき、自立した生活を送れるようバックアップしています。ミラトレのプログラムや支援内容について気になる方は、気軽にお問い合わせください。

執筆 : ミラトレノート編集部

パーソルダイバースが運営する就労移行支援事業ミラトレが運営しています。専門家の方にご協力いただきながら、就労移行支援について役立つ内容を発信しています。

アクセスランキングAccess Ranking

-

No.1

-

No.2

-

No.3

アクセスランキングAccess Ranking

-

No.1

-

No.2

-

No.3