ミラトレノート

就労移行支援の

基礎

基礎 知識

知識

就労移行支援を利用して一度就職した人や、事情により途中で退所した人のなかには、もう一度利用したいけれど「一生に一度しか利用できないって本当?」「2回目の利用もできるの?」と疑問に感じている人もいると思います。

2年間という期限が設けられている就労移行支援の利用期間ですが、その利用回数は定められていないため2年以内であれば2回目も利用できる場合があります。また、2年で就職できなかった場合、期間満了後の見通し次第では期間を延長できるケースもあります。この記事では、就労移行支援の2回目の利用条件や利用期間、申請手順などについて説明するとともに、2年で就職できなかった場合の対処法や選択肢についても詳しく解説します。

就労移行支援は2回目も利用できる

就労移行支援は、一度のみの利用ではなく2回目の利用もできます。就労移行支援の利用期間は原則2年間と定められていますが、利用できる回数は決められていないため2年以内であれば残りの期間を再利用することができます。

例えば、就労移行支援を8カ月で卒業した人が再び就労移行支援事業所へ通う場合、残りの16カ月間の再利用が可能となります。

例えば、就労移行支援を8カ月で卒業した人が再び就労移行支援事業所へ通う場合、残りの16カ月間の再利用が可能となります。

また、利用期間がトータルで2年以内であれば何度でも繰り返し再利用できます。

例えば、1回目を4カ月で卒業し、2回目を6カ月利用して卒業した場合、残りの14カ月を上限に3回目以降の利用が可能になるというわけです。

2回目以降の利用は、最初に就労移行支援を利用したときと同じ手続きで申請できますが、再利用できるかどうかの判断は自治体によって異なるため、再利用を検討している人は支援員に相談しましょう。

また、利用期間は、前回の利用から大きく期間が空いている場合や、本人の状態により、役所の判断によってリセットされる場合もありますが、審査が必要なこともあり稀なケースです。詳しくは担当の支援員もしくは市区町村役場に確認してください。

例えば、1回目を4カ月で卒業し、2回目を6カ月利用して卒業した場合、残りの14カ月を上限に3回目以降の利用が可能になるというわけです。

2回目以降の利用は、最初に就労移行支援を利用したときと同じ手続きで申請できますが、再利用できるかどうかの判断は自治体によって異なるため、再利用を検討している人は支援員に相談しましょう。

また、利用期間は、前回の利用から大きく期間が空いている場合や、本人の状態により、役所の判断によってリセットされる場合もありますが、審査が必要なこともあり稀なケースです。詳しくは担当の支援員もしくは市区町村役場に確認してください。

2回目を利用するケース

就労移行支援の2回目の利用には、どのようなケースがあるのでしょうか。主な例としてつぎのようなものが挙げられます。

- 例

・就労移行支援を利用して就職したが、その後退職してしまった

・一回目の利用中に、体調不良その他の事情が起きて退所した

・一回目の就労移行支援事業所が合わなくて別の事業所に変更するため など

人それぞれに状況が異なるため、就労移行支援で2回目を利用するケースはありえます。なんらかの事情により通所できなくなった場合は、1回目の利用を停止するのも選択肢のひとつです。

就労移行支援の利用期間は2年と限られているため、万全の状態で臨みたいですね。

就労移行支援の利用期間は2年と限られているため、万全の状態で臨みたいですね。

就労移行支援で2回目を利用する条件は?

2回目の就労移行支援を利用できる条件は、基本的に1回目と同じです。ただし、自治体によっては1回目と2回目の利用で条件や基準が異なる場合もあります。2回目の利用を検討している人は、自治体や事業所の支援員に相談してみると良いでしょう。

就労移行支援の2回目を利用する際の手順

就労移行支援を2回目に利用する際も、1回目と同じ方法で申請すれば問題ありません。このとき注意したいのが、障害福祉サービス受給者証(受給者証)についてです。2回目利用の手続きには、再度受給者証の申請と発行が必要となります。1回目で発行された受給者証は、1回目の退所手続きの際に役所へ返却するため、2回目の利用時には手元にありません。

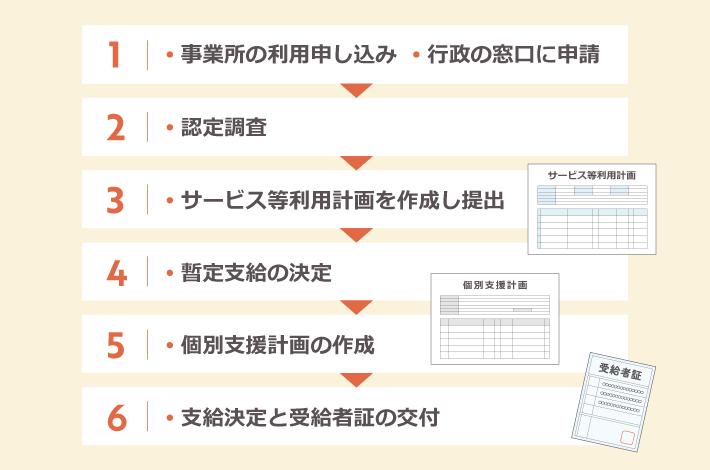

2回目の受給者証の申請手続きは1回目と同様で、以下の通りです。

2回目の受給者証の申請手続きは1回目と同様で、以下の通りです。

1.事業所の利用申し込み・行政の窓口に申請

利用したい就労移行支援事業所が決まったら、利用申し込みをします。利用が内定している状態で自治体の障害福祉課などに必要書類を揃えて申請しましょう。

2.認定調査

主に市区町村の福祉窓口で、認定調査員からさまざまな質問を受ける形式でおこなわれます。おおむね1時間程度かかります。

3.サービス等利用計画作成・提出

就労移行支援事業所を利用して、どのような期間でどのような就職を目指すのかといったサービス等利用計画を作成します。利用者本人が作成しても良いですが、作成が難しい場合は、指定相談支援事業者に作成を依頼することもできます。作成後は、給付の申請をした自治体の障害福祉課などに提出しましょう。

4.暫定支給の決定

自治体によっては、受給者証の暫定支給がおこなわれる場合があります。作成したサービス等利用計画が適切かを判断するため、暫定支給期間中には、利用希望者に対し一定期間就労支援がおこなわれます。暫定支給期間は、開始月から最長で2カ月間です。

5.個別支援計画の作成

暫定支給期間中や、支給を待つ間に、サービス提供事業所が主体となり個別支援計画を作成します。この個別支援計画をもとに就労移行支援がおこなわれます。

6.支給決定と受給者証の交付

個別支援計画が受理され、就労移行支援サービスの内容が利用者に通知されると、受給者証が交付されます。申請から交付までの期間は約2週間~2カ月です。

受給者証についてさらに詳しく確認したい人は以下の記事を参考にしてください。

※関連記事:『就労移行支援事業所の利用に必要な障害福祉サービス受給者証とは?申請方法とポイントを解説』

利用したい就労移行支援事業所が決まったら、利用申し込みをします。利用が内定している状態で自治体の障害福祉課などに必要書類を揃えて申請しましょう。

2.認定調査

主に市区町村の福祉窓口で、認定調査員からさまざまな質問を受ける形式でおこなわれます。おおむね1時間程度かかります。

3.サービス等利用計画作成・提出

就労移行支援事業所を利用して、どのような期間でどのような就職を目指すのかといったサービス等利用計画を作成します。利用者本人が作成しても良いですが、作成が難しい場合は、指定相談支援事業者に作成を依頼することもできます。作成後は、給付の申請をした自治体の障害福祉課などに提出しましょう。

4.暫定支給の決定

自治体によっては、受給者証の暫定支給がおこなわれる場合があります。作成したサービス等利用計画が適切かを判断するため、暫定支給期間中には、利用希望者に対し一定期間就労支援がおこなわれます。暫定支給期間は、開始月から最長で2カ月間です。

5.個別支援計画の作成

暫定支給期間中や、支給を待つ間に、サービス提供事業所が主体となり個別支援計画を作成します。この個別支援計画をもとに就労移行支援がおこなわれます。

6.支給決定と受給者証の交付

個別支援計画が受理され、就労移行支援サービスの内容が利用者に通知されると、受給者証が交付されます。申請から交付までの期間は約2週間~2カ月です。

受給者証についてさらに詳しく確認したい人は以下の記事を参考にしてください。

※関連記事:『就労移行支援事業所の利用に必要な障害福祉サービス受給者証とは?申請方法とポイントを解説』

利用期間が2年過ぎたらどうなる?

就職できずに2年の利用期間を終えてしまった場合、期限終了後の見通し次第では最長で1年間の利用期間延長が認められることがあります。ただし、期間延長が認められるのは「延長期間中に就労できる見込みがある」と判断された場合のみです。さらに、延長の可否は自治体の判断によって決定されます。申請さえすれば、誰でも延長できるわけではないため、注意する必要があります。

また、延長申請の際には、就労移行支援事業所の支援員と相談しながら自治体へ延長申請をおこない、その結果を待つこととなります。そのため、2年の利用期間を迎える前に早めに支援員に相談することをおすすめします。

また、延長申請の際には、就労移行支援事業所の支援員と相談しながら自治体へ延長申請をおこない、その結果を待つこととなります。そのため、2年の利用期間を迎える前に早めに支援員に相談することをおすすめします。

延長できなかった場合の選択肢

延長申請が却下されてしまった場合、以下のような就労支援サービスや福祉サービスを利用する選択肢があります。

- 選択肢

・就労継続支援A型・B型

・ハロートレーニング(公共職業訓練・求職者支援制度)

・地域障害者職業センター

・障害者就業・生活支援センター

・自立訓練事業所

自立や社会生活に不安がある場合は、自立訓練事業所や障害者就業・生活支援センターを利用するのも選択肢のひとつです。就職を見据えて必要なスキルを身につけたい場合は、ハローワークのハロートレーニングで訓練を受けるのもおすすめです。

また、就労継続支援A型・B型を利用して、賃金や工賃を受け取りながら就労や生産活動に就く選択肢もあります。

2年間就労移行支援に通って自信をつけた人は、上記サービスを利用せず、自力で就職活動をおこなったり、一般企業が運営している転職サービスや人材紹介などを利用したりするのも良いでしょう。無理なく自分のペースで就職を目指せるのが利点です。

また、就労継続支援A型・B型を利用して、賃金や工賃を受け取りながら就労や生産活動に就く選択肢もあります。

2年間就労移行支援に通って自信をつけた人は、上記サービスを利用せず、自力で就職活動をおこなったり、一般企業が運営している転職サービスや人材紹介などを利用したりするのも良いでしょう。無理なく自分のペースで就職を目指せるのが利点です。

就労移行支援の利用についてのご相談は「ミラトレ」へ!

就労移行支援は、原則2年間の利用期間が定められています。ただし、一度きりの利用ではなく、2年以内であれば2回目の再利用ができます。また、2年間で就職できなかった場合には、最大で1年間の延長申請もおこなえますが、自治体の判断によるため誰でも延長できるとは限りません。就労移行支援を限られた期間内で有効活用し、意味のあるものにするためには自分に合った事業所を選ぶことが大切です。

就労移行支援事業所「ミラトレ」では、障害のある人が自分らしいはたらき方を見つけ、長くはたらき続けられるようサポートしています。利用者の障害特性を理解した上で一人ひとりの課題や能力に配慮しながら、就職までの準備はもちろん、職場への定着までを総合的に支援します。

また、2回目の利用や延長申請についても助言やサポートをおこなっています。ミラトレの利用方法やサービスについて気になる方は、気軽にお問い合わせください。

就労移行支援事業所「ミラトレ」では、障害のある人が自分らしいはたらき方を見つけ、長くはたらき続けられるようサポートしています。利用者の障害特性を理解した上で一人ひとりの課題や能力に配慮しながら、就職までの準備はもちろん、職場への定着までを総合的に支援します。

また、2回目の利用や延長申請についても助言やサポートをおこなっています。ミラトレの利用方法やサービスについて気になる方は、気軽にお問い合わせください。

執筆 : ミラトレノート編集部

パーソルダイバースが運営する就労移行支援事業ミラトレが運営しています。専門家の方にご協力いただきながら、就労移行支援について役立つ内容を発信しています。

アクセスランキングAccess Ranking

-

No.1

-

No.2

-

No.3

アクセスランキングAccess Ranking

-

No.1

-

No.2

-

No.3